90 后童年:网络交通未达,为何游戏零食全国统一?

编辑

在互联网尚未普及、高铁还在图纸上的 90 年代,中国的城乡之间还隔着层层山峦与蜿蜒国道。但奇怪的是,无论你是东北大院里的孩子,还是岭南骑楼下的顽童,童年记忆里的游戏玩法、玩伴互动甚至零食味道,都像被施了魔法般高度相似。那些跳皮筋时喊的 "马兰开花二十一",口袋里装的大大泡泡糖,究竟是如何跨越地理隔阂,成为一代人共同的童年密码?

跳皮筋、拍洋画:老游戏碰上新动画,全国孩子玩成一片

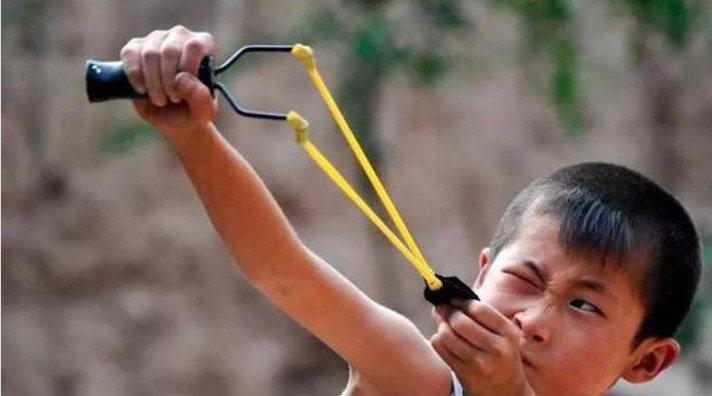

当 80 后还在滚铁环、打弹弓时,90 后的游戏世界正经历着传统与现代的奇妙融合。跳房子用粉笔画的六角格、拍洋画时 "啪嗒" 作响的纸卡片,这些源自民间的传统游戏,通过口耳相传的方式在全国生根发芽。父母辈童年的游戏智慧,像基因般植入 90 后的童年,形成了 "老鹰捉小鸡必须有人当鸡妈妈"" 丢手绢要唱特定歌谣 " 的集体无意识。

而真正让游戏实现 "全国统一" 的,是 90 年代的媒介革命。当《四驱兄弟》的动画在卫视台循环播放,男孩们突然发现,原来千里之外的孩子也在为 "胜利冲锋" 的改装方案绞尽脑汁;《数码宝贝》的热播让 "数码暴龙机" 成为书包里的标配,孩子们通过说明书研究进化路线,在课间用卡片模拟对战,这种跨地域的共鸣,让虚拟世界的规则变成了现实中的社交货币。

楼下一嗓子就能凑齐人:那些藏在水泥操场和家属院的童年社交

90 年代的中国社会,正处于从大院文化向小区文明过渡的阶段。尽管交通不便,但每个城市都有相似的儿童活动空间:学校的水泥操场、街角的梧桐树、家属院的晾衣绳下,这些开放式场所成为天然的社交舞台。孩子们不需要微信拉群,仅凭一声 "下楼玩" 就能召集起一支队伍,跳皮筋的高度要集体协商,弹珠大赛的规则靠现场民主表决,这种面对面的互动模式,催生了统一的游戏伦理。

独生子女政策也在悄悄重塑玩家生态。当家里的 "小皇帝" 走出家门,必须学会在同龄群体中寻找情感寄托。于是,全国的小学生都发明了类似的 "暗号":用修正液在课桌上画 "三八线",用橡皮碎屑打 "雪仗",用值日生的权力划分 "势力范围"。这些基于同辈压力形成的行为模式,如同看不见的丝线,将天南海北的孩子编织成一张共同的童年网络。

小卖部玻璃罐里的统一快乐:从大大泡泡糖到小浣熊卡片的味觉暗号

90 年代的零食江湖,上演着 "小作坊与大工厂" 的奇妙共生。一方面,各地保留着本土特色小吃,比如四川的麻辣条、江浙的冬瓜糖;但另一方面,全国性的零食品牌正通过经销商网络攻城略地。广东的 "大大泡泡糖" 带着椰香口味走遍北方街巷,河南的 "卫龙辣条" 用红色包装征服西南味蕾,这些工业化生产的零食,凭借统一的配方、醒目的包装和低廉的价格,在小卖部的玻璃罐里实现了味觉的 "大一统"。

更重要的是,零食承载着 90 后独特的社交功能。收集 "小浣熊水浒卡" 时的交换暗号,舔食 "珍宝珠" 棒棒糖时的计数比赛,拆开 "魔法士" 干脆面时对卡片的期待,这些行为构成了全国统一的零食文化仪式。当孩子们在教室后排分享 "唐僧肉" 辣条时,辛辣的味道不仅刺激着味蕾,更在潜意识里建立起 "我们都在吃同样零食" 的身份认同。

绿皮火车没追上的童年同步率:那些年我们一起追过的《大风车》和课间操

在互联网尚未肢解地域文化的 90 年代,信息传播的 "滞后性" 反而催生了独特的文化统一性。当一款游戏或零食在某个城市走红,需要通过纸质媒体、电视广告和人际传播慢慢扩散,这个过程如同涟漪般层层推进,让不同地区的孩子在相近的时间节点接触到同一事物。就像 "俄罗斯方块" 游戏机从沿海城市的地摊,到内陆县城的小卖部,经历了长达数年的渗透,却让整整一代人记住了那个会旋转的彩色方块。

这种时空折叠效应,在交通不便的背景下显得尤为珍贵。当绿皮火车还在慢悠悠穿越秦岭,当长途电话还是奢侈品,孩子们却在同一个电视信号里看《大风车》,在同一份《少年报》上读漫画,在同一首《健康歌》里做课间操。这些国家层面的文化供给,如同看不见的大手,将地域差异揉进了统一的童年模具。

站在 2025 年回望,90 后的童年就像一坛被时光封存的老醋,酸中带甜,涩里藏香。那些在巷子里奔跑的午后,那些与小伙伴分享零食的瞬间,之所以能穿越地理界限成为集体记忆,本质上是因为我们共同经历了一个文化标准化与地域特色尚未完全割裂的过渡时代。当现在的孩子抱着平板电脑在虚拟世界畅游,当零食货架被进口商品填满,我们才突然懂得:那个网络交通都不发达的年代,反而用最质朴的方式,为一代人编织了一张温暖的文化大网。或许真正的童年共鸣,从来都不在于技术的先进,而在于我们曾在相似的阳光里,踩过同样的影子,做过同样的梦。

- 0

- 0

-

分享